「千本ゑんま堂」は、あの世とこの世が交わるところ

京都が都となって50年ほど経過した西暦850年ごろ。朱雀大路(現・千本通り)の北側は、生者と死者の境となる平安京3大墓地のひとつ「蓮台野(れんだいの)」と呼ばれていた。当時の平民には墓はなく、風葬(野ざらし)が一般的で現代では想像し難い光景が広がっていた。

この状態を憂いたのが百人一首にも登場する小野篁(おののたかむら)。あの世とこの世を行き来し、昼はこの世で朝廷に、夜はあの世に渡り閻魔法王に仕えていたといわれる人物だ。

篁は死者を埋葬するように改めた。神の住む都京都では、仏教儀式を行えなかったため、研究を重ね神道と仏道の間の思想「十王思想」に目をつける。人間界の裁きを司る閻魔像を作り、供養する儀式を始めた。この世とあの世で魂の入れ替えを行う儀式は、「精霊流し」などお盆の風習として今に残っている。

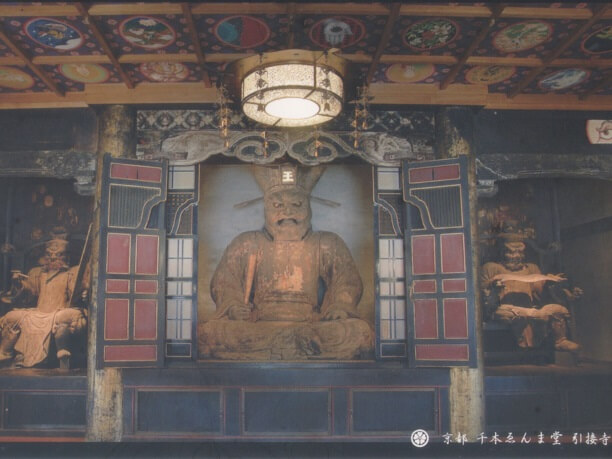

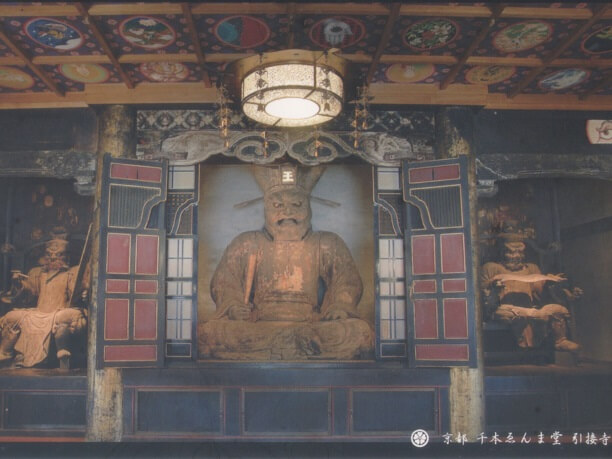

ご本尊の閻魔像は、日本最大級

ゑんま様の役目は、この世とあの世で死を迎えた人間の行き先を裁判で決めること。嘘偽りを述べれば、舌を抜かれると子ども心に植え付けられたものだ。

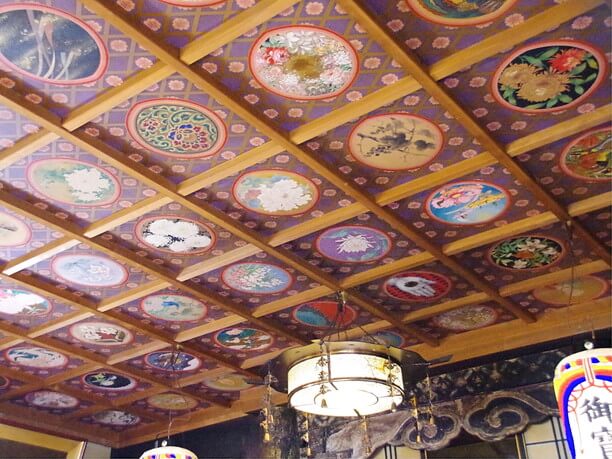

(写真提供:引接寺)

社務所に申し込めば、本殿内で説明が聞ける。千本ゑんま堂の本殿は、裁判の場を再現しているという。王の証の冠を付け、目を大きく見開き、今にも大声で怒鳴りそうな閻魔像。怖い姿は、地獄の恐ろしさを諭すため。地獄の苦しみを自らも感じている表情ともいわれている。

(写真提供:引接寺)

像の大きさは日本最大級でおよそ2メートル。高いところから見おろされると身が引き締まる。両脇に司令尊(右)と司録尊(左)。司令尊は、生前の行いをゑんま様に伝える係り。司録尊は、裁判の結果を記録する。脇には小野篁像も控えている。

小野篁が作った閻魔像は応仁の乱(1467-1477)で焼失し、現在の閻魔像は長享2 (1488) 年に再現安置された。

引接寺「千本ゑんま堂」を彩る風物詩

夏はお盆で、地獄の釜のふたが開いてゑんま様も大忙し。「お精霊迎え(おしょらいさん)」だ。あの世で苦行をしいられている故人もゑんま様の許しを得て、この世に里帰りをする。懐かしい我が家でキレイな気持ちで過ごして功徳を積み、またひとついい世界へと帰って頂く(お精霊送り)お盆行事だ。

お精霊迎えでは、本殿脇の地蔵供養池に水塔婆を流し迎え鐘をついてお迎えするのが習わし。

お地蔵様は、小野篁が土葬をしても魂は浮き上がってくるため石を置いたのが始まりで、やがて形を変えお地蔵様になった。仏教界では、お地蔵様は閻魔法王の化身といわれる。

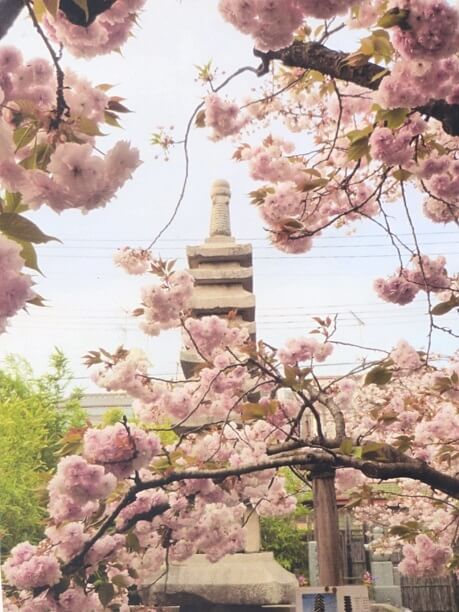

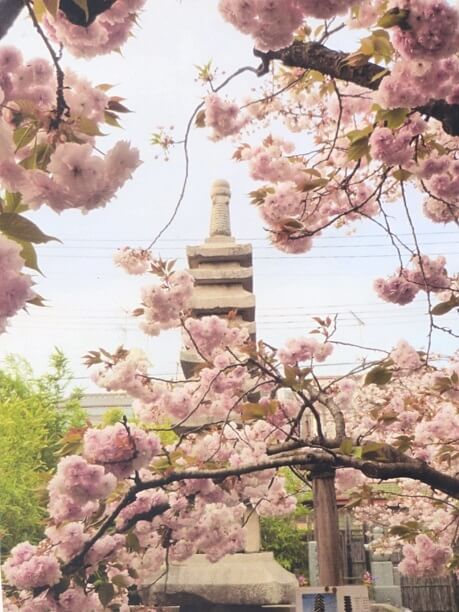

(写真提供:引接寺千本ゑんま堂)

4月中旬から下旬は、遅咲きの桜「ゑんま堂普賢象桜」が見頃を迎える。花冠のまま散る姿が印象的な桜だ。

5月の初めには、京都の三大念仏狂言のひとつ「ゑんま堂狂言」が開かれる。演目にセリフがある念仏狂言は珍しい。

千本ゑんま堂の見どころとお土産

引接寺境内には、紫式部の供養塔が建つ。なぜ、ここに?と思われるだろう。小野篁とは生きた時代が異なるが、紫式部が京都の成り立ちを学ぶうちに小野篁に傾倒し、その足跡を巡ったことに由来する。

地獄に落ちた紫式部を小野篁がゑんま様にとりなして助けたため、ふたりの墓が並んで建てられたともいわれている。

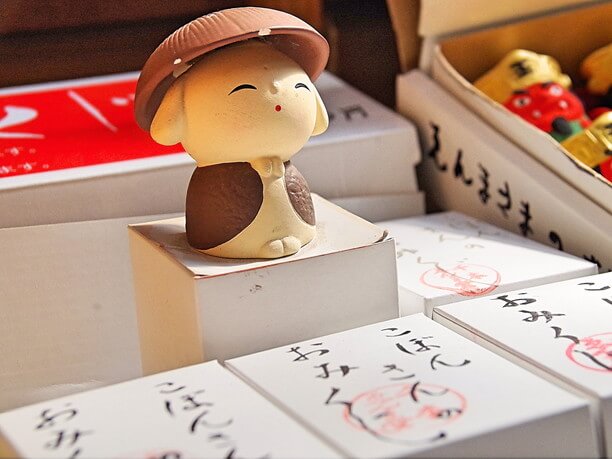

境内の童観音は、子どもたちの災難を除け、息災を守護している。優しい雰囲気が特徴的だ。

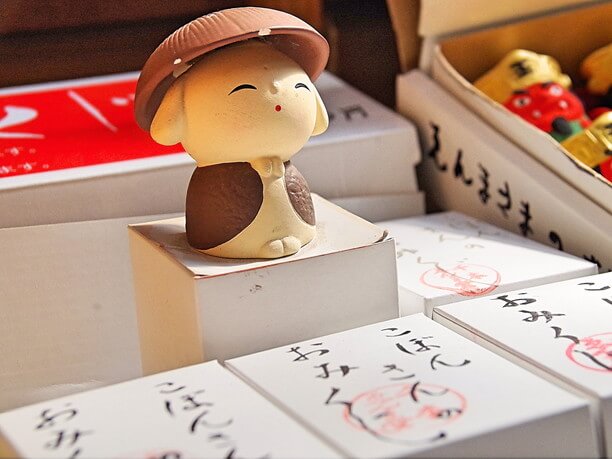

社務所には珍しいおみくじの数々。

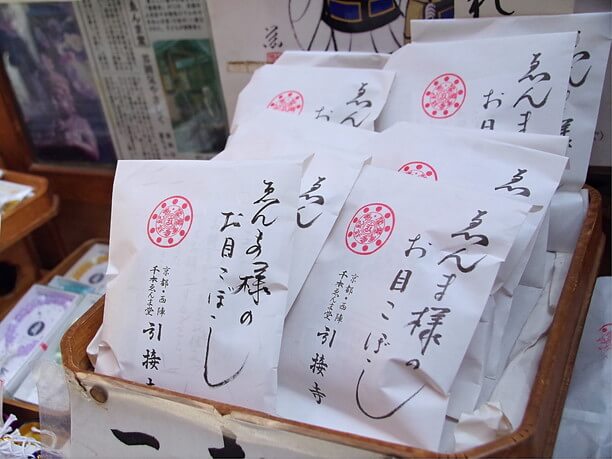

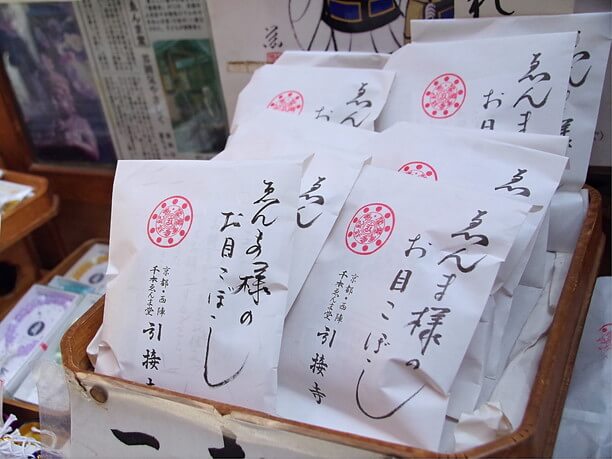

ゑんま様にお供えした餅をかき餅にした「ゑんま様のお目こぼし」と合わせて、参拝の記念にしたい。

千本ゑんま堂 引接寺へのアクセス方法

千本ゑんま堂 引接寺へのアクセスは、路線バスとなります。

最寄りのバス停は「千本鞍馬口」または「乾隆校前」で、どちらも徒歩すぐです。

京都旅行の起点となるスポットでは、京都駅からは6・206番、四条河原町からは46・59番の、いずれも緑色の「京都市バス」で行けます。

京都駅のバス停はわかりやすく、京都駅烏丸口の目の前にあり、A3というバスのりばです。

四条河原町では、バス停が数多くあり、迷う可能性がありますので詳しく説明します。

46番のバスに乗る場合…バスのりばは「D」行き先は「佛教大学・今宮神社・上賀茂神社・西賀茂車庫」です。

四条河原町から四条通を西に進み、京都高島屋を過ぎたあたりにバス停があります。

59番のバスに乗る場合…バスのりばは「A」行き先は「金閣寺・竜安寺・山越」です。

四条河原町の交差点を北に上り、東側にあるH&Mの前にバス停があります。

運賃は、均一で230円で、交通系ICカードも利用可能です。

京都旅行でおすすめの地下鉄・バス一日乗車券

京都旅行では、たくさんの観光地をめぐると思います。

地下鉄やバスに1日で4回以上乗る場合は地下鉄・バス一日乗車券がお得です。

一日券900円、二日券1,700円で地下鉄・バスが乗り放題!京都旅行の定番観光地のほとんどに行くことができます。

また、乗車券を提示すると優待を受けられる施設が多数あります。

京都旅行中に空き時間ができた時は、優待施設から行く場所を選んでみるのもおすすめです。

優待施設などの詳細は公式ウェブサイトで確認ができます >

※こちらは、公開日が2017年10月3日の記事となります。更新日は、ページ上部にてご確認いただけます。