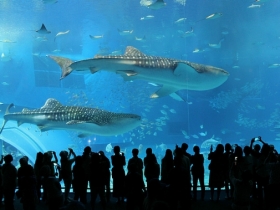

目がくらみそうなほどキラキラ輝く海。

見渡す限り青の世界が広がる大海原。太平洋を見降ろす

小高い丘の上に佇んでいる赤瓦と白壁が印象的な建築物。

すでに紹介した旧海軍司令部壕とひめゆり平和祈念資料館に続いて、

ご案内したい平和を考えるスポットが沖縄県平和祈念資料館です。

糸満市摩文仁(まぶに)にあるこの施設は、平和をテーマにした

日本で初めての公的な博物館として1975年に開館した

沖縄県立平和祈念資料館の理念を引き継ぐかたちで2000年に誕生。

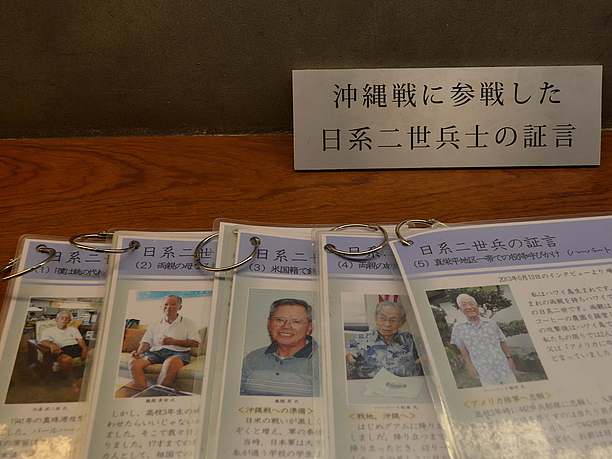

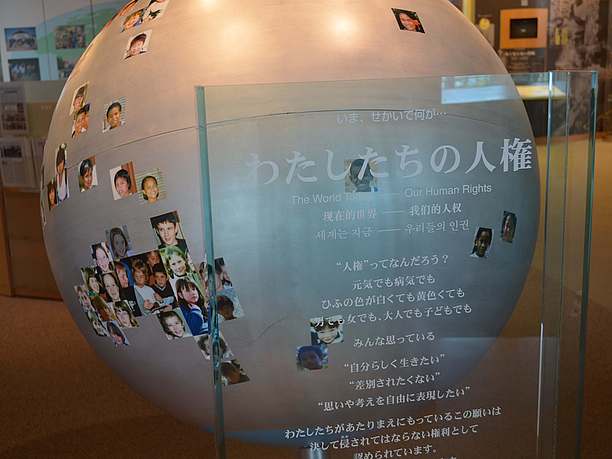

沖縄戦体験者の証言を展示の柱にすえて、沖縄戦が

どういうものであったかを犠牲になった住民の立場から伝える施設です。

緑の芝生を挟んだ広大な敷地には平和の礎(いしじ)が海に面して

広がっています。敵味方、国籍、軍人か民間人かを区別することなく、

等しくその死を悼むことで、世界の平和の架け橋になるようにと、

いろいろな障害を乗り越えて沖縄県がつくりあげたこの礎には、

24万人以上もの戦没者の名前が刻まれています。

このエリアには島守之塔などの慰霊碑や

沖縄平和祈念堂などが設置されているため、

毎日多くの修学旅行生や個人旅行者が訪れています。

終戦から70年が過ぎ、戦争が遠い過去へと遠ざかろうとしている今、

この場所に足を運ぶことで、本来つながっているはずの

過去・現在・未来に改めて向き合ってみるのはいかがでしょうか。